近日,台湾A片 安同良教授和博士生吴致冶为作者在经济学顶刊《中国工业经济》(2025年第6期)发表了题为“企业人工智能技术水平的分层测度及其创新效应-基于全球知识网络视角”的研究论文。

安同良教授领导的科研团队从复杂经济学出发,将AI界定为嵌套式的层级知识系统,并通过构建全球知识共现分层网络,创新提出企业AI技术水平的分层测度方法——依据Jaccard相似度,把AI技术划分为通用AI与应用AI两大社区,进一步细分为底层算法、感知类技术、平台型技术和行业应用型技术四大聚类。

对中国制造业上市公司的实证分析揭示了关键趋势:通用AI技术在企业间呈现显著的幂律分布特征,头部企业聚集度高;而企业AI技术构成的重心正从平台型技术向底层算法迁移,反映出技术研发向核心层的深入。更重要的是,研究证实AI通过拓展知识搜寻的广度(如平台型技术整合跨领域知识)与挖掘知识深度(如底层算法解析技术关联)双路径驱动创新——企业AI技术水平每提升1%,创新水平相应提高0.65%。

该研究的突破性价值在于:既解构了AI技术知识构成的“黑箱”,也揭示了其创新效应的作用机制,为AI技术分类与测度奠定了方法论基础。面对全球技术竞争格局,研究特别指出,以底层算法为引领的使命导向型政策,将成为中国在强AI时代突破知识围堵、实现技术赶超的核心动能。

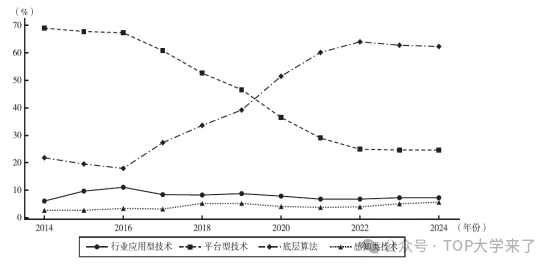

一场隐秘却深刻的转向:平台型AI退潮,底层算法AI崛起

中国制造业企业的AI战略正悄然发生结构性变革。如图1所示,2016年以来,AI平台型技术的热潮已趋于平稳,取而代之的是底层算法技术的持续上扬。这不仅意味着企业从“用工具”转向“建引擎”,更预示着AI嵌入制造体系的方式,正在从系统集成走向自主算法演进。这种变化最先体现在一组数据上:底层算法的技术得分在各行业稳步上升,特别是在专用设备与汽车制造领域,已逐步掌握主动权。这一趋势打破了“AI即应用”的思维惯性,表明企业不仅在用AI,更在造AI。这是一种从消费向生产的能力跃迁,亦是产业链从“接收终端”走向“认知内核”的战略逆袭。

AI不仅是“要素”,更是“嵌套知识系统”:破解AI知识黑箱

人工智能不应再被简单视为一种通用投入要素。它的本质是嵌套结构的知识系统,高度模块化、层级分明、嵌套互动。我们看到的每一个“AI功能”背后,实则是大量算法框架、感知模型、数据优化结构的深度协同。

传统测度方法往往将AI当作技术强度或资本投入来估计,这在认知层面是简化的、在政策层面是误导的。为了破解这一认知偏差,安同良、吴致冶在应用经济学顶刊《中国工业经济》2025年第6期发文:《企业人工智能技术水平的分层测度及其创新效应——基于全球知识网络视角》,构建了基于全球专利共现网络的AI知识分层图谱,并据此提出一种企业AI技术水平的原始创新的结构测度框架。

这种方法具备三大技术突破,一是层级识别:将AI划分为四大聚类:底层算法、感知技术、平台技术与行业应用;二是结构量化:采用节点加权算法,捕捉企业AI专利在全球网络中的嵌入度;三是动态追踪:可实现企业AI演进路径的跨时间、跨行业测度。该方法既破解了AI技术知识构成的黑箱,同时也破解了AI创新效应的黑箱,为AI技术分类与测度做出了突破性贡献。

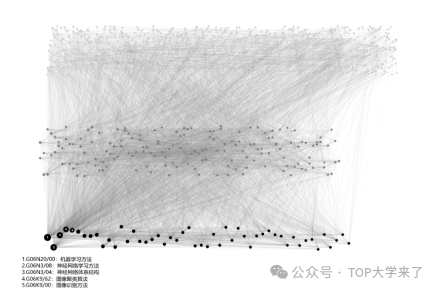

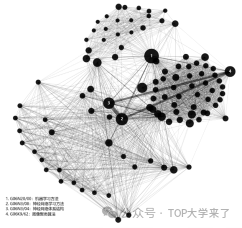

看得见的结构:知识网络如何打开AI“黑箱”

如图2所示,以PageRank得分为基础的分层布局方式构图,使得核心知识模块在图中自然沉降于底部。节点的大小即为其加权PageRank值大小的直观表示。其中,底层为加权 PageRank值前10% 的知识节点,包含AI知识领域中最重要的五个枢纽节点:机器学习方法(G06N20/00)、神经网络学习方法(G06N3/08)、神经网络结构(G06N3/04)、图像识别(G06K9/00)和图像聚类方法(G06K9/62);中间层为加权PageRank 值排名前20% 的知识节点;上层为其余节点。在AI知识网络中,底层节点簇与其他知识模块之间形成放射状连接结构,尤其是五个枢纽节点构成了AI 知识网络底层的源头性核心放射源,这表明AI知识系统不仅具备中心辐射能力,也具有较强的知识扩散性与兼容性。

解码AI的知识引擎:底层结构如何运行

对AI知识网络的K核分解可视化,如图3所示:提取出最深核心(K=23核)知识网络并以Kamada-Kawai力学布局方式可视化,呈现出以机器学习(G06N20/00)为核心枢纽,神经网络、图像聚类等技术强耦合的“底层算法集群”。图谱清晰显示AI知识不是孤立存在,而是嵌套关联的高度集成系统,底层算法正是连接通用智能各模块的关键引擎。

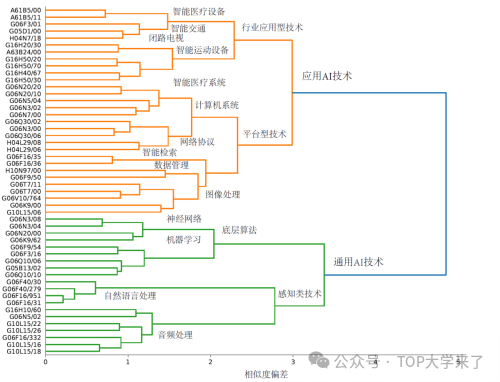

AI的“技术谱系”:四大类群、层级分明

进一步引入更具针对性的聚类算法,对底层枢纽节点集进行系统性的归类与结构分析,揭示AI知识网络底层结构的细粒度特征:文章采用基于网络拓扑结构的Jaccard 相似度算法,对知识节点进行更精确的聚类分析,计算知识节点之间的相似性。结果如图4所示,底层AI枢纽知识节点被分为两大社区:通用AI技术和应用AI技术;具体又可细分为四大聚类:底层算法、感知类技术、平台型技术、行业应用型技术。其中,通用AI技术涵盖了现代AI的核心技术:机器学习、自然语言处理技术等,该部分技术通常构成知识网络源头性的枢纽节点,决定了整个 AI 技术体系的发展方向。

AI到底是否真正促进了创新:AI与创新能力的非对称关系

研究结论提供了清晰的分层答案。控制内生性与企业固定效应后发现,企业AI水平每提升1%,其专利创新能力平均提升0.65%。然而,这一提升并非来自所有AI技术类型的均匀贡献。相反,各类AI能力的创新效应存在显著分化:其中平台型AI技术显著提升知识整合能力,是技术整合效率的“加速器”;感知类AI技术对企业创新表现出最强的直接正向效应,尤其适用于边缘智能与人机协作场景;底层算法技术虽不直接提升创新数量,但通过增强知识搜寻“深度”,在突破式创新中起核心支撑作用;除此之外,行业应用型技术在当前阶段尚未体现出显著创新推动力,更侧重于商业化场景的价值转化。换言之,平台与感知类AI推动“广度创新”,底层算法支撑“深度创新”,而应用型AI则仍在“价值捕捉”阶段徘徊。

这为企业提供了差异化的AI战略路径,也提醒政策制定者:鼓励AI部署的同时,不能忽视“AI质量”的结构性衡量。

从“硅幕”到“算法焦土”:中国必须构建自己的AI主权

放眼全球格局,AI不仅是一项技术竞争,更是国家之间的知识捕获与治理战争。美欧通过技术限制、出口管制与制度壁垒正在构建新一轮数字冷战体系,AI成为最核心的战略武器。而在这种“硅幕”加固的背景下,中国制造业能否突破AI核心算法限制、实现知识自主,是决定其未来全球地位的根本变量。

研究指出,底层算法技术是推动中国制造企业知识“深度搜寻”的关键力量,其权重正快速上升。这表明,底层算法不仅是结构性创新的主引擎,更是中国向“强AI”时代跨越的技术支点。与之相应的,是从“数据驱动的优化智能”迈向“具类人认知的泛化智能”的跃迁路径。

这一跃迁需要四个基础条件的支撑:①国家级算法基础设施:构建算法公共资源池,降低中小企业进入门槛;②强制开源模型机制:鼓励开源框架与平台模型的国产替代;③泛化智能激励机制:政策上从“用AI”向“造AI”倾斜;④多层知识产权结构:建立适配底层算法共创共享的IP治理体系。

因此,强AI不是幻想,而是制度设计下的目标引导。

从企业创新到系统跃迁:打造互联式AI创新生态

AI的力量不止在企业内部,更体现在网络式协同中的系统跃迁。未来的AI创新将从“企业为单元”走向“知识网络为单元”,需要构建一个由政府、科研机构、产业联盟与平台企业共同参与的互联式创新生态系统。

该生态系统的基本形态包括:①知识节点协同机制:打通高校、实验室与制造企业之间的数据与算法流动通道;②算法试验田政策:设立行业级“算法测试区”,鼓励先行先试;

③AI知识图谱工程:系统整理中国AI底层能力地图,服务国家战略;④产业平台共建共享机制:在智能制造、城市交通、医疗影像等领域建立跨企业AI平台。

最终目标是打造具有中国主导权的全球AI协作系统,不是对现有体系的被动适应,而是主动构建数字经济时代的“新规则”。

技术围剿下的突围路径:从“优化智能”迈向“泛化智能”

全球各国正把AI大模型推进为大国战略。面对西方国家对中国高端算法和硬件的封锁,中国制造业的AI发展路径不能再停留在“追随”阶段。唯有主动向强AI方向推进,构建具有认知能力的泛化智能体系,才能真正突破数字冷战下的技术围剿。

底层算法即为这场突围的核心支点。它不仅是当前制造企业创新深度提升的关键技术,也代表着从“优化智能”向“泛化智能”跃迁的通道。推动算法基础设施建设、模型共享与开源机制,将是引导制造业构建“强AI能力”的根本政策工具。

测度即治理,算法即主权

AI的本质是知识结构,测度AI能力的方式决定了我们如何理解技术、引导企业、设计政策。从平台走向算法、从使用走向创造,是中国制造业真正完成AI范式跃迁的关键一跃。这一跃迁,既是方法论的革命,更是技术主权的重建。我们必须敢于在全球知识网络中构建属于自己的“AI图谱”,在底层算法上实现真正意义的赶超,并以系统化制度设计为支撑,打造数智时代中国制造、中国创造的智能生态图景。

文章内容转载自“TOP大学来了”公众号